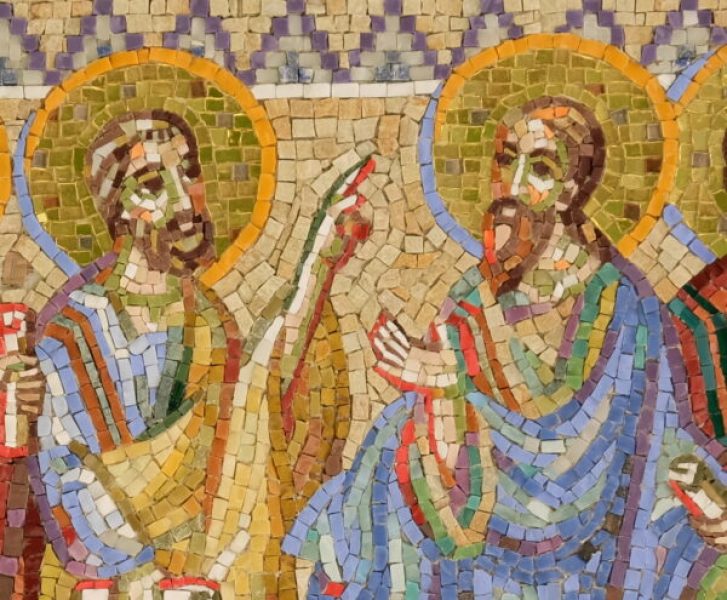

Мозаичная

песнь

Мозаичная песнь

Художественная мастерская.

Иконы, мозаика и живопись на заказ

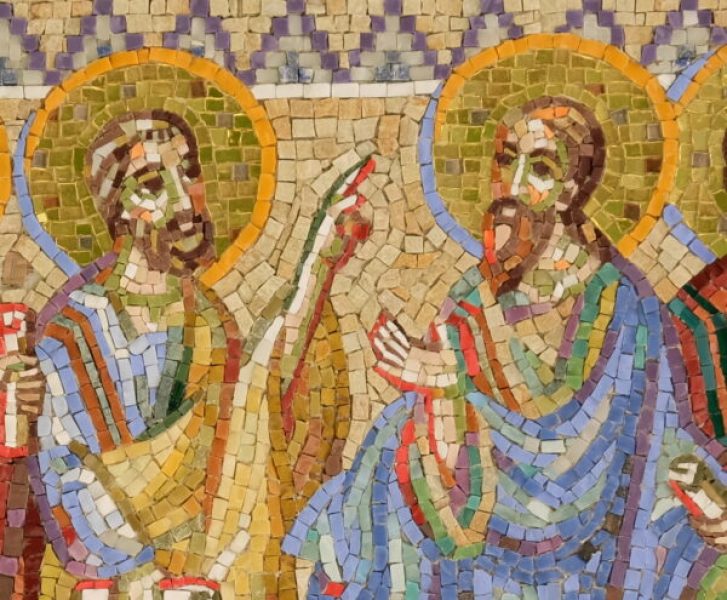

Художественная мастерская.

Иконы, мозаика и живопись на заказ

Художественная мастерская.

Иконы, мозаика и живопись на заказ

Художественная мастерская.

Иконы, мозаика и живопись на заказ